本周热门

土壤修复行业现状 十四五时期城市工业污染场地修复成投资重点

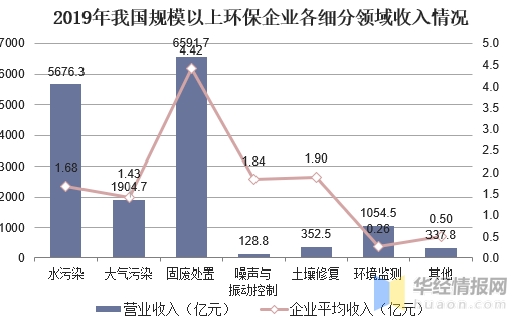

近日全国两会公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确对于土壤污染治理做出了新的规划,要求积极探索土壤调查评估和修复全过程咨询服务模式;通过试点加快“治理修复+开发利用”制度创新,通过加强承诺制、加大监督管理力度,破解政策障碍;对于大型复杂污染地块,在充分保证风险可控的前提下,探索场内+场外分步验收方法,合理加快建设用地土壤污染风险管控及修复名录的退出机制。标志着我国土壤修复工程进入了一个新阶段。现阶段国内土壤污染问题较为严重,尤其是人口密集的长三角、珠三角地区以及西南、中南地区的土壤重金属污染较大,北方地区还存在大量的废弃矿场、采石场等等。相对的,国内的土壤修复行业起步较晚,土壤污染治理技术依然尚未成熟,真正可行的技术路线比较少,因此土壤修复行业目前还处于刚刚起步的状态。2019年我国规模以上土壤修复企业186家,全行业营业收入为352.5亿元。总体来说市场规模存在较大扩展空间,行业内竞争激烈程度不大。

二、政府投资依然是行业主流

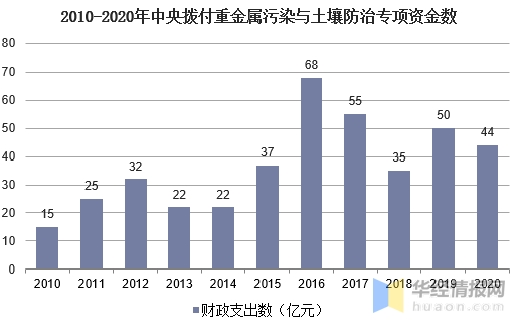

由于土壤修复本身项目投资较大,特别像工地、耕地的修复项目收益率偏低因此民间资本在过去的进入热情不高,绝大部分依赖政府的投资,而像部分工业场地项目位于经济较为发达的城市,土地价格较高,开发商和政府愿意进行修复再开发。截止至2019年中央累计拨付重金属污染与土壤防治专项资金361亿元,而十三五规划期间投资额出现显著上升态势。长期来看,随着华东、西南等地详查和治理方案制定的完成,修复需求逐步明确,有望支撑今后的市场增长。据不完全统计,目前全国已完成风险评估并确认需要采取风险管控或修复的地块有550 多块,其中已完成风险管控或者修复的地块460多块。

目前城市工业污染场地修复项目依然是行业集中关注的方向,2013-2019年间国内工业污染场地项目金额呈现逐年上升态势,2019年项目金额达到100亿元。从短期来看,土壤修复市场仍将呈现龙头企业全国布局大项目、地方企业合作完成中小项目的局面。由于技术约束相对较少,现阶段的市场拓展能力至关重要,而企业的经验、资质、综合技术能力、资金是市场能力的重要支撑。工业场地的污染治理成本一般在30-50万元/亩,资金来源有政府付费、开发商付费、污染企业付费、政府和社会资本合作等,项目收益主要是土地出让和后期运营。

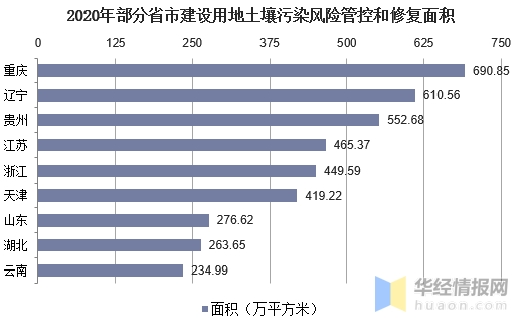

由于环保行业较为分散,且区域性较强,特许经营模式下具有一定的资源壁垒,各自为营形式下,新进入企业很难与已有企业产生正面竞争。对于新进入企业而言本地市场规模对于其未来的发展极为重要,目前国内各省市公布的建设用地土壤污染风险管控和修复名录面积当中,重庆、辽宁、贵州三地为列前三位。

三、行业发展政策环境

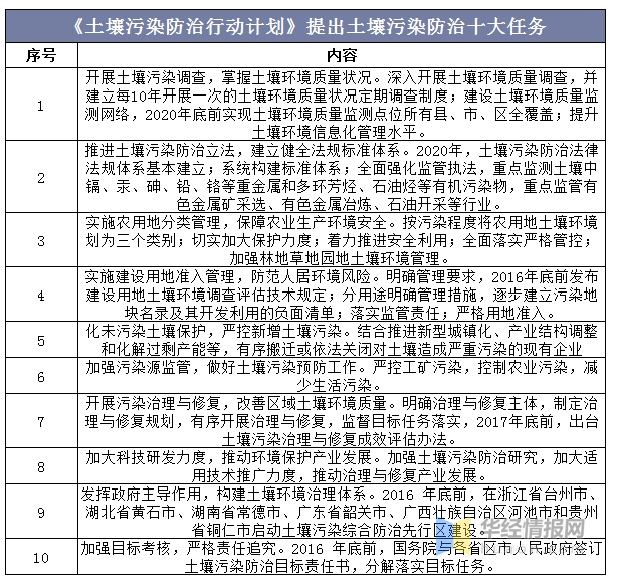

2016年国务院印发《土壤污染防治行动计划的通知》(也叫土十条),标志着我国土壤污染防治进入了有标准、成体系的行业标准化建设期。2018年8月31日,十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》,规定设立省级土壤污染防治基金,土壤污染防治专项资金使用范围也包括支持设立省级土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治领域的工作重点将转入治理,修复项目有望加速释放。短期来看,江苏、山东、河北等地开展的化工园区整治将促进相关修复领域市场快速发展;长期来看,随着华东、西南等地详查和治理方案制定的完成,修复需求逐步明确,有望支撑今 后的市场增长。

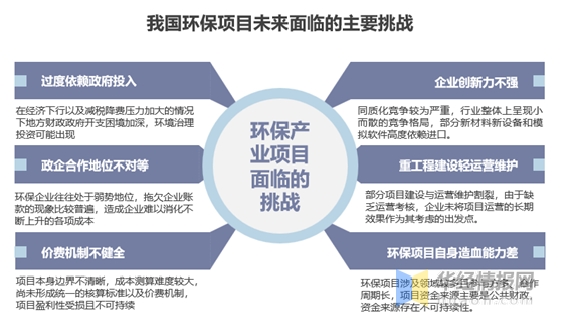

四、行业面临的挑战

尽管土壤污染修复行业受到了政策的极大支持,但是部分政策落地见效较慢,既有市场不规范、创新能力不强等老大难问题同样影响我国土壤修复行业的发展。作为政府投资主导的行业,环保市场极易受到政府投资波动带来的影响。近年来中央严控地方债务风险,对违规举债、增加隐性负债行为进行追责,一些地方的环保建设项目可能面临应收账款增加的危险。与此同时我国环保领域的科技水平距离美国、德国等国际领先国家有较大差距,企业普遍缺乏核心竞争力,同质化竞争严重,国产产品的性能与国际相比还存在一定的差距。因缺乏对应的导则对其进行规范,各地修复项目环评评审大多趋于保守,评审过程所提措施要求过高,影响修复工程实施效率甚至可行性,环评机制目前尚不完善。